Jakarta (ANTARA) - Bayangkan seorang anak di pelosok Indonesia, barangkali di lereng Pegunungan Bintang Papua, atau di lembah hijau Minangkabau. Ia memegang kaca pembesar dengan mata menyala, meneliti pola urat daun yang baru dipetik dari halaman belakang rumahnya.

Sambil mengamati, ia terusik untuk membuktikan cerita legenda dari neneknya tentang daun yang katanya bisa memanggil hujan, atau bunga yang hanya mekar saat bulan penuh.

Inilah rasa ingin tahu tentang sains yang hidup dan tumbuh dari bumi tempat mereka berpijak. Anak itu tidak belajar dari buku cetak yang dingin dan jauh dari konteks, tapi dari alam dan cerita di sekelilingnya.

Ia berusaha menghubungkan antara pengetahuan leluhur dan pengamatan ilmiah. Ia terpanggil untuk belajar dan membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bukan semata milik orang kota atau negara maju, tapi juga lahir dari hutan, sungai, sawah, dan langit yang ia kenal sejak kecil.

Belajar sains berbasis lokal bukan sekadar pendekatan alternatif, melainkan sebuah keharusan. Karena ketika anak mengenal dunia melalui apa yang ada di sekitarnya, tanahnya, bahasanya, ceritanya, maka belajar bukan lagi beban, melainkan petualangan yang membebaskan.

Inilah pentingnya bagi Indonesia untuk memasyarakatkan pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, dan Mathematics) yang mengembalikan sains kepada anak-anak, ke tempat yang paling alami, rasa ingin tahu. Dan inilah kelak yang akan menjadi bekal bangsa ini untuk semakin mudah meraih kemajuan.

Langkah ini disadari amat penting, bukan sekadar inisiatif pendidikan, tetapi sebuah perjalanan kolektif untuk menyalakan pelita masa depan dari akar-akar budaya bangsa.

Apalagi pendidikan berbasis STEM telah lama menjadi barometer kemajuan suatu bangsa.

Negara-negara lain seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Singapura tidak melonjak hanya karena memiliki guru yang hebat, tetapi karena mereka memutuskan untuk mempersiapkan anak-anak mereka dalam menghadapi masa depan, bukan terjebak di masa lalu.

Mereka memindahkan pusat pendidikan dari ruang kelas ke ruang hidup, dari hafalan ke pemecahan masalah, dari ketakutan terhadap angka ke rasa ingin tahu yang tak berkesudahan.

Namun Indonesia tidak bisa sekadar meniru. Negeri ini punya bentang geografis yang luar biasa luas, kemajemukan budaya yang tak tertandingi, dan warisan pengetahuan lokal yang selama ini terpinggirkan.

Maka pendidikan STEM di Indonesia harus dihadirkan bukan untuk membuat anak-anak Indonesia menjadi "seperti" orang lain, tetapi menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri.

Dengan pendekatan inquiry yang menyenangkan, berbasis proyek lintas disiplin, dan berakar pada kearifan lokal, program ini mengajak kita untuk melihat bahwa sains tak pernah jauh dari rumah.

Sebagai contoh, di sekolah dasar di Tana Toraja, anak-anak mempelajari struktur rumah adat Tongkonan sambil membahas konsep ketahanan gempa dan aerodinamika atap.

Sementara di Jawa Tengah, mereka mempelajari ekosistem sawah dan prinsip irigasi dengan berdialog langsung dengan petani dan membuat peta digital aliran air.

Mereka tidak hanya belajar biologi, fisika, dan teknologi, tapi mereka juga sedang belajar menghargai hidup. Ketika ilmu dan budaya saling menyalami, anak-anak tidak sekadar memahami dunia, tetapi merasakannya.

Eksperimen sederhana

Penelitian internasional membuktikan pendekatan ini bukan angan-angan. Penelitian dari National Research Council (AS) dalam laporan berjudul "Learning Science in Informal Environments: People, Places, and Pursuits" (2009), menyatakan bahwa pembelajaran sains yang relevan dengan konteks lokal meningkatkan minat dan keterlibatan siswa.

Senada dilaporkan Stanford Graduate School of Education, melalui proyek Environmental Literacy Program, pada 2010 menunjukkan bahwa ketika siswa belajar sains melalui konteks lokal (misalnya ekosistem lokal, isu lingkungan setempat), hasil belajar menjadi lebih mendalam dan keterlibatan meningkat.

Di Kenya, UNESCO melalui program Scientific Camps of Excellence sejak 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang STEM berhasil meningkatkan pemahaman matematika dan sains di desa-desa terpencil dengan menggabungkan eksperimen sederhana dan tradisi lokal.

Program ini melibatkan kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman, termasuk eksperimen sederhana dan integrasi pengetahuan lokal, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap sains dan matematika di daerah terpencil.

Artinya, ketika sains diajarkan bukan sebagai sesuatu yang "asing", tetapi sebagai cara memahami dunia yang sudah mereka kenal, anak-anak membuka diri, tanpa takut salah.

Indonesia punya potensi besar. Namun selama ini pendidikan sains seringkali disajikan kaku, terpisah dari kehidupan nyata. Buku teks tebal, istilah yang tak dijelaskan, eksperimen yang tak bisa diakses karena keterbatasan alat.

Tak heran jika dalam asesmen internasional termasuk dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis OECD, menempatkan Indonesia pada peringkat 71 dari 80 negara yang berpartisipasi dalam literasi sains. Tapi apakah ini soal kemampuan? Tidak. Ini soal pendekatan.

Itulah sebabnya pelatihan guru menjadi jantung dari pendidikan STEM di Indonesia. Di sinilah perubahan dimulai. Guru-guru dilatih bukan hanya untuk memahami isi pelajaran, tetapi untuk mendesain pengalaman belajar yang hidup, kreatif, dan kontekstual.

Mereka diajak mengenali potensi lokal, menggunakan cerita rakyat sebagai pintu masuk logika ilmiah, memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan infografis atau animasi sederhana yang bisa menjelaskan konsep yang rumit. Mereka bukan sekadar pengajar, melainkan arsitek masa depan.

Lebih jauh, STEM juga harus digalakkan tak berhenti di ruang kelas. Namun ditradisikan agar menjelma menjadi gerakan sosial. Ada kompetisi membuat jingle sains, pekan sains nasional, hingga kampanye media sosial yang menghadirkan wajah-wajah muda penemu, inovator, dan pemikir dari berbagai penjuru Indonesia.

Anak-anak bukan hanya belajar, tetapi tampil, didengar, dan dihargai. Mereka tumbuh bukan untuk mengikuti, tapi untuk memimpin. Bukan untuk sekadar mengejar kerja, tapi menciptakan masa depan.

Pendidikan sejati bukanlah tentang membentuk anak-anak agar sesuai dengan dunia seperti yang dikenal, melainkan mempersiapkan mereka menghadapi dunia yang bahkan belum dibayangkan.

Dunia yang kompleks, terhubung, tak pasti. Dunia yang membutuhkan empati setara dengan logika, inovasi seiring dengan kearifan. Di sanalah pentingnya STEM yang membumi, bukan hanya mencetak teknokrat, tetapi manusia utuh yang berpikir kritis, berdaya cipta, dan punya akar budaya yang kuat.

Indonesia tidak kekurangan cahaya. Tapi hanya perlu lebih banyak tangan yang berani menyalakan pelita di sekolah, di rumah, di desa dan kota, di ruang digital, dan di hati anak-anak bangsa.

Memasyarakatkan STEM di Indonesia akan menjadi salah satu pelita itu. Bukan sekadar inisiatif, tetapi sebuah undangan untuk bersama membangun masa depan dengan keyakinan bahwa anak-anak bangsa layak mendapatkan pendidikan yang relevan, bermakna, dan membebaskan.

Pendidikan yang tidak menjauhkan mereka dari siapa mereka, tetapi justru menguatkan identitas dan memperluas cakrawala.

Masa depan memang tak datang tiba-tiba namun dibangun mulai hari ini. Dan hari ini, Indonesia bisa memilih untuk memulainya dengan mendekatkan sains ke hati anak-anak, dan menyemai harapan untuk menjelang kehidupan yang lebih baik.

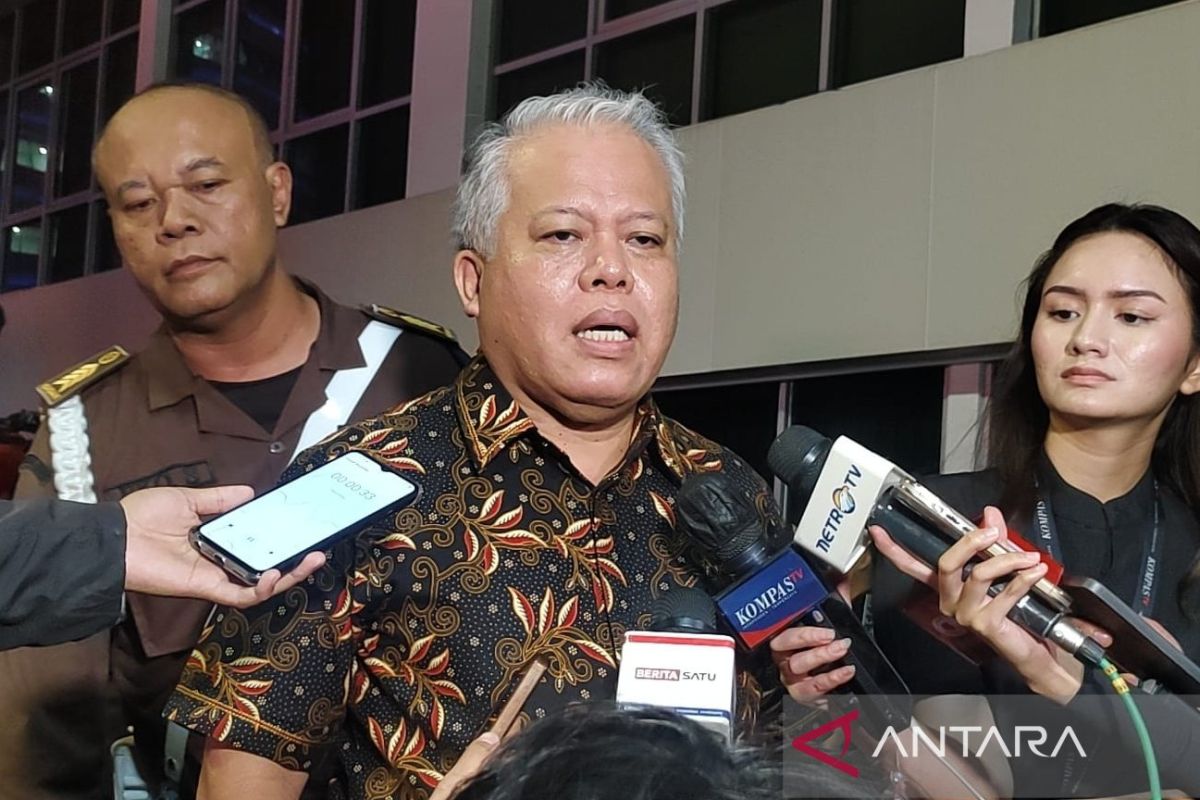

*) Stephanie Riady adalah Staf Khusus Mendikdasmen, pegiat pendidikan dan filantropi, aktif dalam pengembangan program pendidikan berbasis nilai, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor di Indonesia.

Copyright © ANTARA 2025