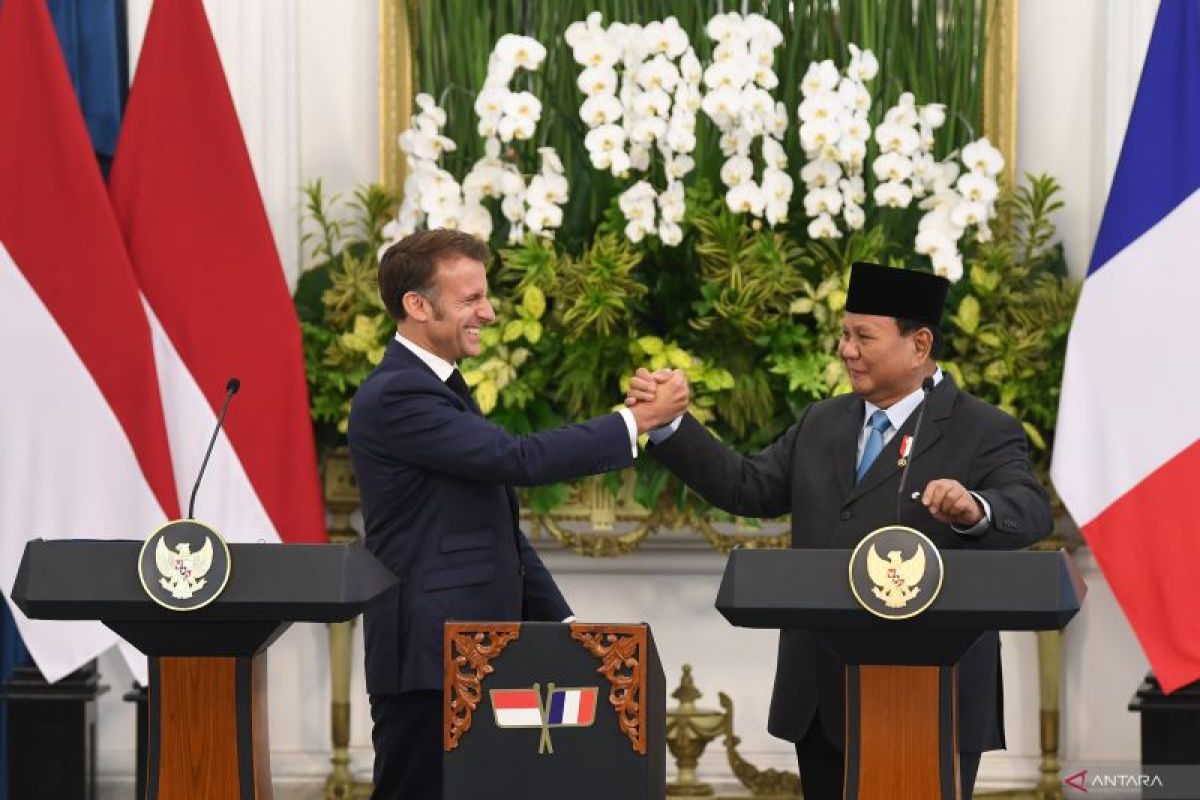

Jakarta (ANTARA) - Komitmen Presiden terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 9 Mei 2025 yang lalu yaitu bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal bertemu dengan pimpinan DPR dan pimpinan partai politik untuk mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Tentu, ini adalah sikap politik (political will) yang kita tunggu-tunggu dari gebrakan Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan koruptor sampai ke akarnya.

Situasi hari ini memang tak bisa disebut normal. Korupsi telah menjalar seperti penyakit stadium akhir/kronis. Hampir tak ada lini kekuasaan yang steril, dari kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kondisi ini semakin menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan sudah menyentuh level yang mengkhawatirkan. Bahkan, estimasi kerugian negara akibat korupsi yang belakangan ini ditangani oleh Kejaksaan Agung disebut-sebut mencapai Rp1 kuadriliun, angka yang sulit dibayangkan dan mungkin belum pernah terjadi dalam sejarah republik ini.

Tidak hanya besar dari sisi nominal, praktik korupsi kini semakin sistemik dan terstruktur. Modusnya semakin canggih, jaringannya semakin rapi, dan penegakan hukumnya justru seringkali tertatih oleh kepentingan politik, kekuasaan, atau hukum yang tumpul ke atas.

Sementara itu, pemulihan kerugian negara justru terhambat karena tidak adanya instrumen hukum yang memadai untuk merampas aset hasil korupsi, terutama yang tidak bisa langsung dikaitkan dengan proses pidana.

Setengah jalan

Kalau kita berkaca dari perjalanan panjang RUU Perampasan Aset, sejak tahun 2023 sebenarnya di era Presiden Joko Widodo, Pemerintah telah mengirim Surat Presiden (Surpres) RUU Perampasan Aset ke DPR pada 4 Mei 2023. Setelah itu, tidak terdengar lagi kelanjutan pembahasan surat tersebut.

Kalau kita lihat dari 176 RUU dalam Program Legislasi nasional (Prolegnas) DPR yang telah disetujui, RUU Perampasan Aset hanya masuk ke Prolegnas jangka menengah 2025-2029. RUU ini tidak menjadi "barang prioritas".

Sederhananya, urgensi dari RUU Perampasan Aset adalah bagaimana cara pemerintah untuk mengejar hasil korupsi yang “dipoles” oleh para koruptor dengan berbagai cara, baik yang bersembunyi di balik harta kekayaan berbentuk aset yang sangat sulit dikembalikan kepada negara, termasuk hasil korupsi yang dibawa kabur ke luar negeri.

Namun, perampasan aset hasil kejahatan belum bisa dilakukan karena belum adanya putusan pengadilan. Artinya, saat ini teknologi yang digunakan oleh koruptor telah melewati berbagai inovasi, bahkan melebihi kekuatan hukum yang berlaku di negara kita.

Jadi, inilah sebenarnya yang perlu kita perjuangkan, bahwa negara tidak boleh kalah canggih dan kalah kuat dari para koruptor. Kekosongan hukum perampasan aset inilah yang seharusnya diselesaikan dan disahkan oleh DPR.

Bahkan, RUU Perampasan Aset menjadi syarat Indonesia bisa memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yaitu dengan instrumen pemulihan aset. Sebagaimana juga, aturan tentang perampasan aset menjadi salah satu mandat dari Konvensi Anti korupsi yang digagas oleh PBB (UNCAC).

Bicara tentang pemberantasan korupsi, ada istilah yang dikenal dengan biaya sosial korupsi. Analisis Biaya Sosial Korupsi dilakukan dengan menggunakan kerangka pikir Social Cost of Crime (Biaya Sosial Kejahatan) yang berasal dari Brand and Price (2000). Konsep ini diadopsi menjadi Social Cost of Corruption dengan beberapa penyesuaian kondisi yang ada di Indonesia.

Jadi, biaya sosial korupsi ini terdiri atas biaya eksplisit (biaya antisipasi, biaya reaksi, dan biaya akibat korupsi) dan biaya implisit (biaya akibat korupsi). Sederhananya, tanpa panjang lebar dijelaskan, penghitungan biaya akibat korupsi dihitung mulai dari uang yang dikorupsi baik itu dinikmati sendiri maupun bersama dengan orang lain yang diterjemahkan sebagai kerugian keuangan negara, biaya ekonomi yaitu ketika sebagai dampak dari tindakan korupsi, sumber daya teralihkan dari aktivitas yang produktif menjadi tidak produktif.

Bahkan, biaya beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu, perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi, hingga biaya yang diperlukan aparat penegak hukum untuk memproses seseorang yang melakukan korupsi, mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, pemasyarakatan atau sampai selesai.

Perampasan aset lewat Perppu

Memang pasal 22 ayat (1) Konstitusi kita memberikan amanat bahwa Presiden berhak membentuk Perppu dengan syarat adanya kegentingan yang memaksa. Perppu sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi otoritas Presiden memiliki materi muatan yang sama dengan materi muatan undang-undang pada umumnya. Bedanya, Perppu diterbitkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menyebutkan tiga syarat kegentingan yang memaksa yaitu: adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum; serta kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu cukup lama.

Jika mengacu pada syarat tersebut, maka wacana penerbitan Perppu Perampasan Aset sangat relevan. Dalam konteks pemberantasan korupsi yang menurut berbagai laporan menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp1 kuadriliun, artinya terdapat kebutuhan mendesak untuk menghadirkan instrumen hukum yang mampu menjerat dan memulihkan kerugian negara dari pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya.

Terlebih lagi, Presiden dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 kemarin secara eksplisit menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset adalah regulasi yang mendesak. Hal ini sekaligus menunjukkan political will dari Presiden untuk segera menangani kekosongan hukum yang telah lama menjadi ganjalan.

Bila DPR "tetap lamban" atau tidak ingin membahas RUU tersebut, maka penerbitan Perppu oleh Presiden merupakan jalan konstitusional yang tidak hanya sah, tapi juga solutif.

Langkah ini sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama. Dalam kerangka itu, Perppu bukan hanya opsi "darurat", tetapi strategi cepat dalam menyelamatkan aset negara dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Sebagai catatan penutup, sebelum RUU Perampasan Aset benar-benar diundangkan, langkah paling krusial yang harus dilakukan adalah mereformasi total lembaga penegak hukum di Indonesia. Regulasi secanggih apa pun akan kehilangan makna apabila dijalankan oleh aparat yang masih rentan terhadap intervensi politik, praktik suap, dan perilaku oportunistik.

Tanpa fondasi kelembagaan yang kuat, perampasan aset hanya akan menjadi komoditas politik baru, yang digunakan untuk membungkam lawan atau sekadar memperkuat kekuasaan, bukan untuk menegakkan keadilan substantif. Risiko penyalahgunaan kewenangan pun semakin besar apabila aparat diberi otoritas luas tanpa diimbangi integritas, transparansi, dan sistem pengawasan yang ketat.

Oleh sebab itu, agenda reformasi penegakan hukum harus dipandang sebagai prasyarat mutlak sebelum melangkah ke tahap implementasi undang-undang. Reformasi ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, rekrutmen berbasis meritokrasi, penerapan standar integritas yang ketat, hingga pembentukan mekanisme kontrol eksternal yang independen agar setiap langkah aparat tetap berada dalam koridor akuntabilitas publik.

Dengan demikian, kehadiran regulasi perampasan aset tidak akan menjadi instrumen represif atau sekadar simbol politik, melainkan benar-benar hadir sebagai terobosan hukum yang kredibel, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Jika reformasi penegakan hukum berjalan paralel dengan pengesahan RUU Perampasan Aset, Indonesia tidak hanya mempersempit ruang sembunyi para koruptor, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata publik dan internasional. Inilah yang akan menandai lahirnya babak baru pemberantasan korupsi: sebuah sistem yang bukan hanya tegas dalam menyita kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga bersih, berintegritas, dan tidak bisa diperdagangkan.

Dengan pondasi tersebut, Indonesia berpeluang memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan.

*) Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Penyuluh Antikorupsi Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK, Alumni Kebangsaan Lemhannas RI

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.