Cirebon (ANTARA) - Ratusan umat Islam memenuhi halaman Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, Jawa Barat, sejak fajar menyingsing. Mereka akan menunaikan Shalat Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025 pada Senin (31/3).

Suara takbir menggema di antara tembok merah bata khas masjid bersejarah ini, berpadu dengan hembusan angin sejuk yang membawa ketenangan di hari kemenangan.

Sejak lama, Masjid Sang Cipta Rasa menjadi pusat pelaksanaan Shalat Id bagi masyarakat setempat. Barisan jamaah membentang hingga ke pelataran dan alun-alun di depan Keraton Kasepuhan.

Anak-anak berlarian kecil di sela barisan orang tua mereka. Sementara para lansia tampak khusyuk dalam doa.

“Setiap tahun saya selalu memilih shalat di sini karena suasananya begitu khidmat,” ujar Fadli (38), seorang warga setempat saat berbincang dengan ANTARA.

Selain di lokasi tersebut, ratusan umat Muslim di Kota Cirebon pun tampak memadati Masjid At-Taqwa untuk melaksanakan Shalat Id tahun ini.

Usai shalat, suasana di sekitar masjid berubah menjadi ajang silaturahmi. Warga saling berjabat tangan, memeluk keluarga, dan bertukar doa.

Sebagian lainnya bergerak menuju makam kerabat atau keluarga yang sudah berpulang untuk berziarah, melanjutkan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun.

Lebaran juga menjadi momen bagi warga untuk berbagi makanan kepada tetangga sebagai wujud kebersamaan. Sementara itu, kawasan wisata dan pusat kuliner di Cirebon mulai ramai dikunjungi, menambah semarak suasana Idul Fitri di Kota Wali, julukan untuk Kota Cirebon.

Masa lalu

Lebaran di Cirebon telah lama menjadi perayaan yang meriah, bahkan sejak masa kolonial Belanda. Kala itu, perayaan Idul Fitri yang gemerlap membuat para pendatang dari Eropa terkagum-kagum.

Begitu meriahnya, mereka menjuluki Lebaran sebagai Inlands Nieuwjaar, atau Tahun Baru Pribumi. Sebutan ini muncul karena skala perayaan yang luar biasa, melampaui perayaan-perayaan lain yang ada di Hindia Belanda.

Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon, Jawa Barat. (ANTARA/Fathnur Rohman)

Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon, Jawa Barat. (ANTARA/Fathnur Rohman)Kepada ANTARA, sejarawan Cirebon Tendi menuturkan perayaan Lebaran pada masa kolonial berbeda dengan era sebelumnya, ketika otoritas feodal masih memegang kendali.

Pada masa kesultanan, perayaan lebih berpusat di lingkungan istana dan masyarakat setempat. Namun, di era kolonial, kota menjadi pusat keramaian, dengan suasana yang lebih terbuka tetapi tetap berada dalam pengawasan pemerintah kolonial.

"Di masa Belanda, kendali ekonomi menjadi perhatian utama, tetapi mereka tidak terlalu mengusik tradisi keagamaan, asalkan tidak mengancam kepentingan mereka," ujar Tendi.

Lebaran tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, melainkan sebuah fenomena sosial yang memperlihatkan ketahanan budaya masyarakat pribumi di bawah kekuasaan kolonial.

Perubahan terjadi dalam berbagai aspek, termasuk dalam cara masyarakat merayakan hari kemenangan ini.

Jika di masa kesultanan perayaan lebih bersifat eksklusif di lingkungan istana dan kaum elite, maka di era kolonial, perayaan menjadi lebih inklusif dengan masyarakat yang lebih luas bisa turut serta.

Dari segi kuliner, hidangan khas Lebaran pada masa kolonial lebih sederhana dibandingkan saat ini.

Beberapa jenis kue kering yang kini menjadi suguhan umum, seperti kastengel dan nastar, dulunya hanya bisa dinikmati oleh kalangan elite Belanda dan bangsawan pribumi.

Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya perdagangan, makanan-makanan ini mulai diadaptasi oleh masyarakat luas dan menjadi bagian dari tradisi Lebaran di Cirebon.

Ia mengungkapkan dinamika ekonomi menjelang Lebaran juga mengalami lonjakan signifikan kala itu. Pasar-pasar tradisional di Cirebon menjadi lebih hidup dengan aktivitas jual beli yang meningkat drastis.

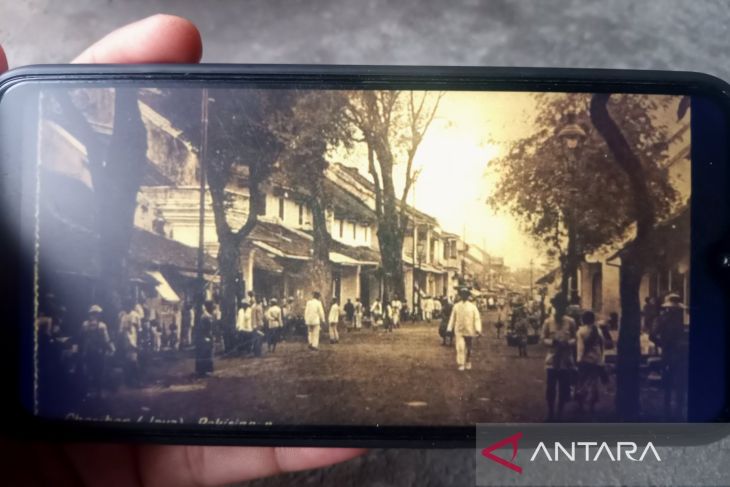

Arsip foto yang disimpan dalam koleksi digital Universitas Leiden tengang kondisi pasar di Cirebon, Jawa Barat, pada masa kolonial Belanda. (ANTARA/Fathnur Rohman)

Arsip foto yang disimpan dalam koleksi digital Universitas Leiden tengang kondisi pasar di Cirebon, Jawa Barat, pada masa kolonial Belanda. (ANTARA/Fathnur Rohman)Pedagang menawarkan berbagai barang, mulai dari pakaian hingga bahan makanan khas untuk perayaan.

"Di masa itu, para saudagar tidak hanya melayani pasar lokal, namun ikut mendistribusikan barang hingga ke mancanegara melalui jalur perdagangan maritim yang telah lama berkembang di Cirebon," ungkapnya.

Namun, di balik kemeriahan itu, masyarakat pribumi tetap berada dalam strata sosial terendah dalam struktur kolonial.

Berdasarkan catatan Bataviaasch Nieuwsblad, pada 1926 banyak pegawai kota di Cheribon (Cirebon) berusaha mendapatkan uang tambahan untuk merayakan Lebaran, termasuk dengan mengajukan permintaan uang muka kepada pihak kolonial.

Namun, permintaan uang muka ini kerap ditolak dengan alasan kalau banyak pegawai menghabiskannya dalam waktu singkat dan kemudian mengalami kesulitan keuangan sepanjang tahun.

Akibatnya, mereka sering kali terjerat utang kepada rentenir yang mengenakan bunga tinggi. Hal ini menciptakan siklus masalah keuangan yang terus berulang setiap tahun menjelang Lebaran.

Untuk mengatasi situasi tersebut, pihak kolonial merancang skema tabungan Lebaran bagi pegawai pribumi. Dalam skema ini, pegawai dapat menyisihkan sebagian gaji mereka setiap bulan, yang kemudian akan dikumpulkan dan diberi tambahan bunga oleh pemerintah karesidenan.

Pada saat itu, baik pegawai maupun masyarakat pribumi di Cirebon kerap menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Meski demikian, Lebaran tetap menjadi momen di mana mereka bisa melupakan sejenak keterbatasan yang ada.

Tendi menilai seberat apapun kondisi mereka, masyarakat selalu berusaha tampil dalam versi terbaiknya saat Lebaran dengan pakaian baru dan makanan terbaik yang bisa mereka sajikan, meski harus berhemat di bulan-bulan sebelumnya.

“Pihak kolonial Hindia Belanda sebenarnya memiliki pandangan yang beragam terhadap perayaan Lebaran,” tuturnya.

Beberapa pejabat, kata dia, mengusulkan pembatasan perayaan ini karena khawatir akan potensi berkumpulnya massa yang bisa mengarah pada perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

Namun, beberapa tokoh orientalis saat itu menentang gagasan tersebut karena menilai hal itu dapat mengganggu ekspresi keislaman masyarakat bisa berdampak negatif bagi stabilitas kolonial.

“Dengan demikian, perayaan Lebaran tetap berlangsung tanpa hambatan berarti, meski dalam pengawasan yang ketat,” ujarnya.

Dalam segi ekonomi, perayaan Idul Fitri membawa dampak signifikan bagi masyarakat Cirebon di masa kolonial.

Konsumsi meningkat drastis, menciptakan momentum ekonomi yang menguntungkan bagi banyak sektor.

Akan tetapi, perayaan Lebaran di Cirebon pada 1930-an mencerminkan kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Pada 1935, suasana lebih tenang dari biasanya. Tidak ada dentuman kembang api yang meriah, pasar sepi, dan masyarakat cenderung berhemat akibat keterbatasan ekonomi.

Laporan Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië menyebutkan perayaan Lebaran berlangsung tanpa kemeriahan belanja. Pemilik toko mengeluhkan rendahnya penjualan, sementara toko-toko Jepang menarik banyak pembeli dengan harga lebih murah. Sarung kembali populer, menguntungkan industri tekstil lokal.

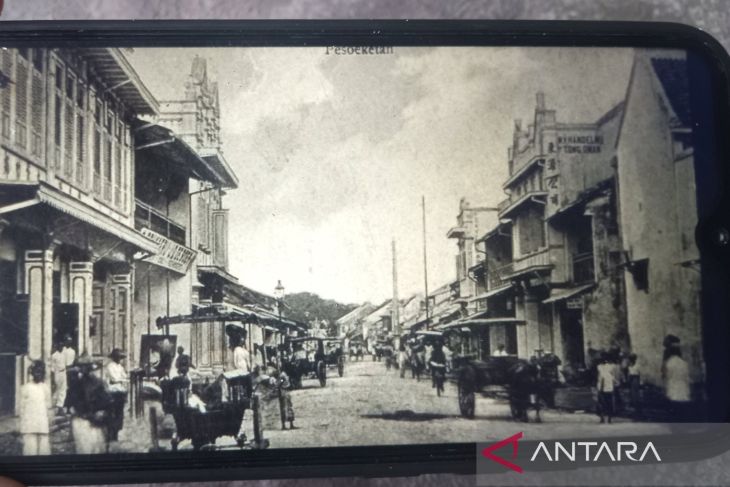

Arsip foto yang disimpan dalam koleksi digital Universitas Leiden tengang suasana di Cirebon, Jawa Barat, pada masa kolonial Belanda. (ANTARA/Fathnur Rohman)

Arsip foto yang disimpan dalam koleksi digital Universitas Leiden tengang suasana di Cirebon, Jawa Barat, pada masa kolonial Belanda. (ANTARA/Fathnur Rohman)Dua tahun kemudian, pada 1937, kondisi ekonomi sedikit membaik. De Locomotief melaporkan adanya peningkatan impor bahan bangunan yang menandakan geliat pembangunan menjelang Lebaran.

Cirebon juga menjadi pemasok utama bagi daerah pedalaman seperti Banjarmasin dan Tasikmalaya, yang ekonominya lebih baik berkat kenaikan harga singkong dan kopra.

Namun, ekspor mengalami penurunan, dan sektor perbankan di Cirebon menunjukkan melemahnya daya tarik pinjaman. Namun aktivitas pegadaian di beberapa wilayah pun mengalami lonjakan aktivitas menjelang Lebaran.

Meski mengalami pasang surut ekonomi, masyarakat tetap merayakan Lebaran dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada saat itu.

Hal ini mirip dengan kondisi saat ini, di mana setiap kali menjelang Lebaran, masyarakat tetap bergerak cepat mendatangi pasar dan pusat perbelanjaan untuk merayakan hari kemenangan agar terasa lebih istimewa.

Lebaran di Cirebon juga tidak lepas dari peran sosial yang melekat di dalamnya. Tradisi saling mengunjungi antarkeluarga, serta memberikan sedekah kepada yang membutuhkan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan ini.

Kini, beberapa kebiasaan yang lahir sejak era kesultanan maupun kolonial masih bertahan di Cirebon. Dari kemeriahan pasar menjelang Lebaran, sajian khas yang tersaji di meja makan, hingga semangat kebersamaan yang terjalin erat, semuanya tetap menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat.

Semangat persatuan

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengajak masyarakat di daerahnya untuk menjadikan momentum Idul Fitri 1446 Hijriah sebagai sarana memperkuat toleransi, persatuan, dan kesatuan guna membangun Cirebon yang lebih maju dan sejahtera.

"Ini adalah saatnya kita kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih santun, serta sebagai bangsa yang saling menghormati dan bekerja sama," katanya.

Pemerintah daerah akan terus bekerja dan berkarya, demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pembangunan di berbagai bidang dapat berjalan optimal.

Imron mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat.

Persatuan adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah maupun bangsa.

"Mari kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta selalu waspada terhadap informasi yang belum tentu benar agar tidak merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat," tuturnya.

Bupati Cirebon menekankan bahwa sejak berdirinya, Indonesia telah memiliki konsensus bersama yang diwujudkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Nilai-nilai Islam, selaras dengan prinsip-prinsip tersebut dan mendukung demokrasi serta keberagaman di Indonesia.

"Nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin juga sejalan dengan demokrasi dan pembangunan dalam keberagaman," katanya.

Ia berharap Idul Fitri dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejarah telah membentuk wajah Lebaran di Cirebon, menciptakan tradisi yang tak lekang oleh waktu. Meski zaman terus berubah, semangat dan makna di balik perayaan ini tetap sama yakni momen kebersamaan, kegembiraan, serta harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Editor: Slamet Hadi Purnomo

Copyright © ANTARA 2025