Jakarta (ANTARA) - Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara dengan kekayaan budaya paling beragam dan mendalam. Dari warisan arkeologis prasejarah hingga karya seni kontemporer yang bercorak etnis, khazanah budaya Indonesia merupakan sumber identitas, kebanggaan, sekaligus aset strategis.

Kekayaan budaya ini juga membuat Indonesia rentan menjadi sasaran kepemilikan dan penjualan benda budaya secara ilegal. Di sinilah pentingnya Indonesia segera meratifikasi Konvensi UNESCO 1970 tentang tindakan untuk melarang dan mencegah impor, ekspor, dan transfer ilegal kepemilikan benda budaya (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property).

Konvensi ini merupakan kerangka hukum internasional utama yang melindungi benda budaya dari peredaran ilegal dan menjamin mekanisme pemulangan (repatriasi) bagi negara asalnya.

Saat tulisan ini dibuat, di markas besar UNESCO di Paris sedang berlangsung Sidang Tahunan negara anggota yang meratifikasi Konvensi UNESCO 1970 yang membahas banyak isu terkini mengenai kepemilikan dan penjualan benda budaya secara ilegal (19-22 Mei 2025). Seminggu sebelumnya, UNESCO meluncurkan purwarupa museum daring untuk benda budaya yang dicuri, hilang atau didapatkan secara ilegal. Museum daring ini akan diluncurkan secara remi menjelang sidang umum UNESCO bulan November 2025.

Indonesia hingga kini belum menjadi negara pihak (State Party) dari Konvensi 1970, padahal negara-negara tetangga di ASEAN seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan bahkan Timor Leste sudah meratifikasinya. Ketiadaan status ini melemahkan posisi hukum Indonesia dalam mengajukan permintaan resmi pemulangan benda budaya yang berada di luar negeri secara tidak sah, baik itu arca, manuskrip, lukisan kuno, maupun artefak kerajaan.

Meski Indonesia memiliki regulasi pelindungan budaya seperti UU Cagar Budaya dan UU Pemajuan Kebudayaan, belum diratifikasinya Konvensi UNESCO 1970 menjadi kelemahan strategis.Tanpa ratifikasi, Indonesia terhambat dalam mengakses jalur diplomatik formal untuk repatriasi koleksi museum di luar negeri, sehingga tidak dapat berpartisipasi penuh dalam pertemuan negara pihak dan pengambilan keputusan strategis di bawah Konvensi, serta kesulitan mengoptimalkan kerja sama UNESCO, INTERPOL, dan UNIDROIT dalam pelacakan dan pengembalian benda budaya.

Padahal, praktik perdagangan gelap benda budaya global terus berkembang dengan teknologi digital, dan Indonesia termasuk salah satu negara sumber yang paling rentan.

Laporan UNESCO Global Report on Cultural Property Trafficking (2022) menunjukkan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan jumlah kasus penyelundupan budaya tertinggi.

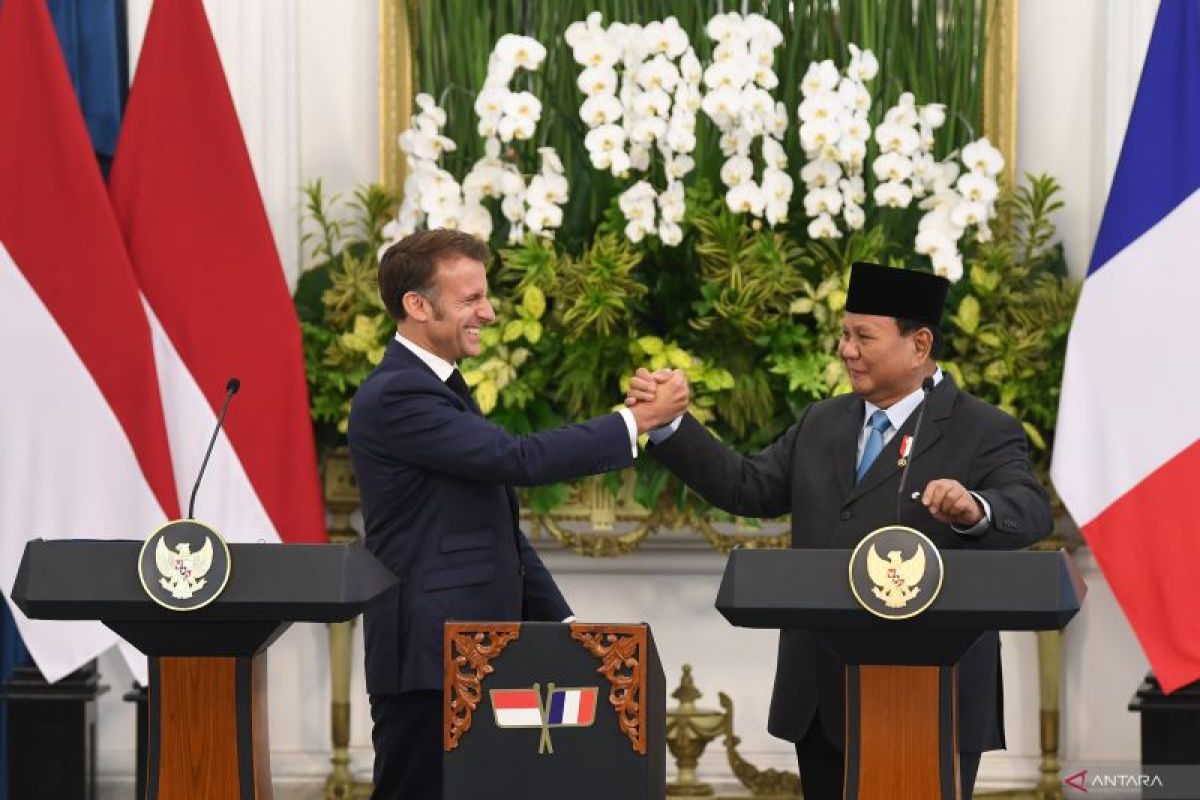

Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam upaya repatriasi benda budaya dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 dan 2024, Pemerintah Belanda mengembalikan 472 benda seni dan artefak bersejarah kepada Indonesia, termasuk keris Pangeran Diponegoro dan topeng Bali abad ke-19. Pada 2022, Pemerintah Australia juga memulangkan sejumlah artefak dari Papua dan wilayah Indonesia Timur.

Namun penting dicatat, seluruh proses tersebut tidak menggunakan jalur hukum formal Konvensi 1970, melainkan bergantung pada itikad baik dan negosiasi bilateral informal. Tanpa status sebagai negara pihak, Indonesia tidak memiliki posisi hukum mengikat untuk menuntut pemulangan artefak secara sistematis dari negara yang telah meratifikasi konvensi.

Sebaliknya, bila telah menjadi negara pihak, Indonesia dapat memanfaatkan mekanisme repatriasi resmi UNESCO, termasuk akses ke sistem pelacakan global, pertemuan negara pihak, dan bantuan teknis hukum.

Tantangan dan pasal-pasal kunci

Namun, meski sangat relevan dan penting, Konvensi 1970 juga mengandung ketentuan yang perlu dicermati agar tidak menimbulkan dampak hukum yang merugikan Indonesia.

Salah satu yang paling krusial adalah Pasal 7(b)(ii), yang mengatur bahwa negara pemohon repatriasi wajib memberikan kompensasi kepada pihak yang memperoleh benda budaya secara sah atau beritikad baik. Ketentuan ini bisa menimbulkan dilema karena dalam konteks sejarah kolonial, banyak benda budaya Indonesia justru berpindah tangan dalam kondisi yang tidak adil.

Sayangnya, hukum nasional kita belum secara eksplisit mengatur standar kompensasi atau mekanisme pembuktian “itikad baik”, sehingga Indonesia berisiko terbebani secara fiskal ketika mengajukan klaim benda budaya dari luar negeri. Kesahihan kepemilikan pun tidak bisa terverifikasi karena Indonesia tidak punya database yang komprehensif.

Persoalan database ini juga bersentuhan dengan Pasal 1 dan Pasal 4 memberikan keleluasaan kepada negara pihak untuk menentukan definisi dan daftar benda budaya yang akan dilindungi. Namun, tanpa sistem inventarisasi nasional yang lengkap dan terdigitalisasi, Indonesia akan kesulitan mengajukan klaim yang sah secara internasional.

Banyak kekayaan budaya Indonesia yang masih hidup di masyarakat adat dan belum tercatat formal, sehingga berpotensi tidak diakui dalam proses repatriasi jika tidak segera dibakukan dalam daftar resmi.

Oleh karena itu, ratifikasi konvensi ini harus dibarengi dengan penguatan sistem hukum nasional, perbaikan administrasi inventaris budaya, serta strategi kebijakan yang menjembatani antara kebutuhan pelestarian, perlindungan hak kultural, dan praktik hukum internasional yang berkembang.

Dalam konteks yang berbeda, sambil menunggu kebijakan politik terkait ini, ada baiknya pengampu kepentingan terkait melakukan upaya-upaya strategis dan kongkrit dalam mengamankan aset warisan budaya Indonesia. Selain memperkuat koordinasi bilateral, di dalam negeri dukungan terhadap Indonesian Heritage Agency (IHA) juga harus diperkuat.

Sebagai Badan Layanan Umum, IHA mengelola 18 museum dan 34 cagar budaya nasional dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis pengetahuan. Dalam konteks Konvensi UNESCO 1970, keberadaan IHA sangat relevan karena konvensi menekankan pentingnya dokumentasi, pengawasan, dan pengelolaan benda budaya yang profesional.

Meski Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, IHA dapat menjadi fondasi penting untuk pemenuhan standar internasional dalam mencegah perdagangan ilegal dan mendukung klaim repatriasi benda budaya ke tanah air.

Karena, setidaknya, apapun kebijakan politik yang nanti dipilih dalam konteks Konvensi 1970, kita sudah menunjukkan kesiapan dan profesionalitas dalam menjaga aset warisan budaya.

*) I.G.A.K. Satrya Wibawa adalah Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Pengajar Departemen Komunikasi, Universitas Airlangga

Copyright © ANTARA 2025